応募/入賞作品

グランプリ

-

-

立つ女たち

~女性議員15%の国で~- 氏名

- 荒井拓 大森暁彦 丸山拓也

- 収録時間

- 49

- NHK

- プロデューサー

- 細田直樹 早乙女裕子

- ディレクター

- 荒井拓 大森暁彦 丸山拓也

4月の統一地方選挙で、女性議員の当選者数が史上最多を記録した。 これまで日本は女性議員の割合が15%と著しく低く、女性議員数がゼロか1の地方議会が4割を占めていた日本の地方議会。番組は選挙の3か月前から、政党や団体の支援なしで、子育てしながら選挙に挑む茨城と長崎の2人の地方市議会議員候補に密着。シングルマザーで仕事と育児をしながら挑む難しさ、従来の方法とは違う新しい選挙活動をする困難さなど、市井の女性が政治に挑む時に立ちはだかる現実に、彼女たちはどう向き合うのか。そして、当選を果たせるのか。自らの問題意識を貫き“立つ”彼女たちの姿を通し、地方選挙、そして地方に暮らす女性たちのリアルを描き出す。 ▼

放送局部門

優秀賞

-

国民と国家

ある日 戦争が始まったら―- 氏名

- オユウンチメグ ホンゴルズル

- 収録時間

- 00

- 中京テレビ放送

- プロデューサー

- 中保謙

- ディレクター

- オユウンチメグ ホンゴルズル

ウクライナから名古屋に避難してきた母子にとって心配なのが、現地に残してきた夫。 「国民総動員令」発令中のウクライナでは、成人男性の出国は原則禁止だ。夫は「国から招集があった場合は積極的に応じる」。一方国内のある弁護士は「国家が国民に戦争で戦うことを強制してはいけない」と訴える。さらに、一部の人だけがお金や権力を使って例外的に出国できるという現状も…。徴兵を恐れロシアから隣国モンゴルに逃げてきたある男性は、ロシア国内の少数民族、ブリヤート族だ。実はロシアではこういった少数民族が住む地域から集中的に動員され多くの戦死者が出ている。この男性家族は出来るだけ遠くへ逃げたいと、米に亡命することを決意する。 ▼

-

評価不能

新型コロナワクチンの光と影- 氏名

- 中道陸平

- 収録時間

- 50

- CBCテレビ

- プロデューサー

- 有本整

- ディレクター

- 中道陸平

ワクチン接種後、持病が再発し、24時間点滴が必要になった女性。そして同じく接種後、神経の病気を発症し、 下半身不随になった男性。いずれも医師からはワクチン接種との関連を指摘されたが、国は救済認定していない。

ワクチン接種後の体調不良は、報告分だけで2万件超。そして死者は2,000人を超えているが、国は、ほぼ全てを関連が分からない「評価不能」という四文字で結論づけ、原因究明を行っていない。

こうした中、ワクチンの有効成分自体が、免疫にダメージを与えていると指摘する医師や、超党派の議員連盟が国に徹底究明を求める動きもでてきた。

国策として接種が続く新型コロナワクチンは果たして、新たな“薬害”とならないのか。 ▼ -

ドキュメント新潟 震える手

~少年の転落 被害女性の孤独~- 氏名

- 大谷萌恵

- 収録時間

- 49

- (株)テレビ新潟放送網

- プロデューサー

- 倉島実

- ディレクター

- 大谷萌恵

「子どもの苦しさは我慢できなかった…」新潟市のヨシエさん80歳は去年、息子を装う男からの電話を信じ90万円を だまし取られました。事件には少年が関わっていました。

一方、少年院に収容されたダイキさんは“闇バイト”に応募して詐欺グループに加わりました。「震えるおばあさまからカードを受け取った。バイト感覚だった」と告白しました。

千葉県の住職のもとには被害者からの相談が相次いでいます。中には家族と断絶したまま亡くなる被害者や自殺を考える被害者も…。住職は「特殊詐欺はそこまで追い込む事件だ」と訴えます。

自責の念を抱える被害者と短絡的な動機で関与する少年たち。事件の“その後”を描きます。 ▼

選奨

-

こころの時代~宗教・人生~「オモニの島 わたしの故郷~映画監督・ヤンヨンヒ~」

- 氏名

- 京田光広

- NHK大阪放送局、NHKエンタープライズ近畿

- プロデューサー

- 井上利丸

- ディレクター

- 京田光広

朝鮮半島と日本の歴史のうねりの中を生きる自分の家族を描き続ける映画監督ヤンヨンヒさん。 母親にカメラを向けた最新作「スープとイデオロギー」に込めた思いに迫る。

ヤンさんの母親は南北分断が進む中、1948年に韓国済州島で起きた大虐殺「4・3事件」を生き延びて日本に来た。北朝鮮の理想を頑なに信じ、3人の兄たちを”帰国事業”で北に送った両親。ヤンさんのカメラがそこに秘められた思いを明らかにしてゆく。「私は北朝鮮も総連もタブーにしない。私は”腫れ物”じゃないことを人生をかけて伝えてきた」と語るヨンヒさん。世界でも高く評価された過去の作品もたどりながら、国家と個人のあり方を問い続ける壮絶な人生を描く。 ▼ -

救いの手 ~統一教会と富山政界~

- 氏名

- 数家直樹

- 収録時間

- 52

- 北日本放送(株)

- プロデューサー

- 河原哲志

- ディレクター

- 数家直樹

富山県知事を皮切りに、富山・高岡両市長が選挙戦で統一教会の支援を受けていたことが判明。 接点となった教団元幹部に単独インタビューし、政治家と繋がりを持つ理由を質した。

取材を進めていくと、地方メディアが教団関連団体のイベントに“後援”という形で支援していたり、富山市議が教団施設や議会棟で教団の教義や思想と重なる研修会を開き、議場でも教団の考えと同調する施策を訴えていたりした。教団との関係が深い一般市民の男性が行政施策に影響を与える立場にいることも分かった。

元幹部は、LGBT条例や同性婚について反対する姿勢を鮮明にし、教団が理想とする社会を作るため政治家に働きかけていることを明言した。 ▼ -

第6波の結末

〜コロナ禍の障害者事業所〜- 氏名

- 西村 美智子

- 収録時間

- 25

- 朝日放送テレビ

- プロデューサー

- 西 一樹

- ディレクター

- 西村 美智子

大阪府堺市の社会福祉法人コスモス。知的障害者のグループホームや作業所など38の施設を営み、570人を支えている。 去年1月〜3月の新型コロナの『第6波』で、グループホームや作業所では次々とクラスターが発生。しかし、感染した障害者は、医療のひっ迫で、入院 もできず、府の療養施設にも受け入れてもらえなかった。コスモスは、独自に『療養の場』を設けて、職員らが昼夜、感染者の看病にあたった。しかし、施設の休業による減収と看病のための出費で8500万円もの損失を抱えてしまう。感染者を支えたのに経営悪化に陥るという悲惨な結末・・・。国にも自治体にも置き去りにされた社会福祉法人の9ヵ月を記録した。 ▼

-

豊穣の海

~ゴミ浜とゴミバカ- 氏名

- 山本貴洋

- 収録時間

- 48

- 南海放送

- プロデューサー

- 荻山雄一

- ディレクター

- 山本貴洋

愛媛県八幡浜市の岩田功次さん。瀬戸内海の海岸に漂着するゴミを拾い続けている。ゴミは人が立ち入ることが できない海岸に多い。船でしか行けない、港もない場所。岩田さんは地元の佐田岬半島を中心に瀬戸内海全域を調べ、500か所以上の“ゴミ浜”を見つけた。

岩田さんにとって特別な場所が、日本一長い半島として知られる佐田岬半島の御所ヶ浜(ごしょがはま)。神武天皇が漂着したという伝説が残る海岸だが、今は衛星写真でも分かるゴミ浜だ。岩田さんは毎年拾い続けているが、状況は何一つ変わらない。そんな、“終わりのない”ゴミ拾いを続けてる岩田さんを、人は“ゴミバカ”と呼ぶ。ゴミに溢れた瀬戸内海。誰がこんな海にしたのか。 ▼

ケーブルテレビ部門

優秀賞

-

「物」の聲を聴け

~65年、ただひたすら集めて~- 氏名

- 檜垣賢次

- 収録時間

- 60

- 株式会社秋田ケーブルテレビ

- プロデューサー

- 斉藤洋樹

- ディレクター

- 檜垣賢次

秋田が生んだ稀代の収集家・油谷満夫さん89歳。通りすがりの納豆売りが腰にぶら下げていた藁靴を買った若き日、 収集家の天命を悟りました。以来65年、コレクションは民具にとどまらず、あらゆるジャンルにわたり50万点以上にのぼります。集めた「物」の大半は、いわゆるガラクタ。誰も見向きもしなかった失われていく「物」に価値を見出し、信念を貫いた一人の男。今や秋田の宝ともなったコレクションだが、その存在が危機に瀕しています。2023年3月末、秋田市に寄贈した20万点を管轄していた施設「油谷これくしょん」がいったん閉館。また個人コレクション30万点を保存していた倉庫が老朽化。収集物の破損も進み、その行く末が不透明に…… ▼

-

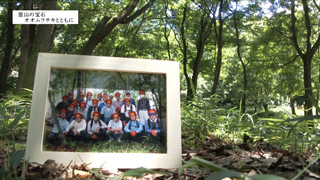

里山の宝石

オオムラサキとともに- 氏名

- 秋山和也

- 収録時間

- 25

- 日本ネットワークサービス

- プロデューサー

- 坂田和久

- ディレクター

- 秋山和也

国蝶オオムラサキ。オスの羽が青紫色に美しく輝くことから「里山の宝石」「森の宝石」とも呼ばれる。 ほぼ日本全域に生息しているが、里山の荒廃で生息数は少なくなっている。こうしたなか山梨県北杜市にある「オオムラサキセンター」を拠点に活動するNPO「オオムラサキと自然に親しむ会」は、里山の再生プロジェクトを長年続けている。オオムラサキが生息しやすいよう荒れた雑木林の手入れをしたり、未来を担う子ども達に里山の大切さを教えたりしている。番組では同会の活動に焦点を当て、自然と親しみ、共生しようと奮闘する人たちの姿を伝える。 ▼

選奨

-

“つながり” 豊野住民の復興

―10.13 台風災害から3年―- 氏名

- 太田 朝子

- 収録時間

- 50

- インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ

- プロデューサー

- 伊藤 研志

- ディレクター

- 太田 朝子

台風で被災した長野市豊野町の住民の、3年間の記録。 2019年10月、台風19号は、関東甲信越や東北地方など日本の広い範囲に大雨をもたらした。堤防の決壊や内水氾濫により、豊野町には大量の水が押し寄せ、多くの住民が被災した。それから3年。番組は、復旧・復興していく町の出来事と、住民の姿を被災当時から追った。78歳で被災した男性は、30年以上暮らした自宅が2階まで水に浸かり、悩んだ末、解体を決めた。荷物を引き取ってほしいという男性を訪問したのは、自らも被災しながら、被災者の悩みを一緒に迷い、一緒に考える地元ケースワーカーの女性。取材から見えたのは、人と人 とがつながり、住民が被災後の生活を再建していく姿だった。 ▼

-

原富男という生き方

- 氏名

- イトウヒデオ

- 収録時間

- 29

- 伊那ケーブルテレビジョン

- プロデューサー

- イトウヒデオ

- ディレクター

- イトウヒデオ

南箕輪村南原の原富男さんは、便利屋業を営む傍ら、NPO団体の幹部としてチェルノブイリ原発事故による現地の被害者支援を続けています。 2011年の東日本大震災では、そのノウハウを原発事故被災エリアに投入。さらにロシアのウクライナへの軍事侵攻。

番組では、原さんの生き方の一端をつづります。 ▼ -

I Dream of Caring

~介護への夢と現実~- 氏名

- チャーチ敦子

- 収録時間

- 26

- 株式会社Goolight

- プロデューサー

- 山岸慎治

- ディレクター

- チャーチ敦子

日本の介護福祉現場の労働力不足は深刻であり、外国人労働者の存在が益々重要視されています。 この番組では、長野県塩尻市で働くフィリピン人の介護士に焦点を当て、家族と離れた孤独な生活の中で、言語や文化の違いを乗り越えながら、彼女たちが難関の国家試験に仲間とともに取り組む姿、日本で働く夢や希望を追います。一方、国家試験に何度も挑戦するも、合格できずに強制帰国する人は後をたちません。日本が抱える外国人労働者の受け入れ体制の課題や、フィリピンの過酷な労働条件に触れることで、この番組を通じて、視聴者が外国人労働者の立場や想いを理解し、現状を考えるきっかけを作ります。 ▼

-

続・丸裸温泉街

ーコロナ禍1000日の葛藤ー- 氏名

- 山田進一

- 収録時間

- 59

- 株式会社キャッチネットワーク

- プロデューサー

- 上西将寛

- ディレクター

- 山田進一

かつて年間14万人が訪れていた三河湾を望む景勝地、愛知県西尾市にある吉良温泉。 新型コロナ感染拡大を防ぐ為の行動制限により、これまで温泉街を支えていた外国人観光客、団体客が途絶え、深刻なダメージを受けました。

そんな吉良温泉に生きる人々の3年間の葛藤。

「貯金を切り崩しながら、集客の糸口を模索し続ける人」、「子どもたちを育て上げるために、バイトを掛け持ちしながら家計と旅館を支えようとする人」、「温泉街を守るために、集客の“命綱”となっていた恒例のイベントに尽力する人」、それぞれの旅館経営者らが挑戦と苦悩の日々を過ごす中で見えてきたものとは…。

コロナ禍を生き抜く温泉街の1000日の記録です。 ▼

市民・学生・自治体部門

優秀賞

-

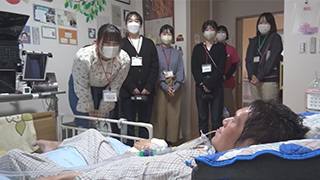

「ななみの家」の挑戦

~満足死のための看護~

- 氏名

- 江坂仁美

- 収録時間

- 27

- 椙山女学園大学 栃窪ゼミ

- プロデューサー

- 栃窪優二

- ディレクター

- 江坂仁美

名古屋市にある住宅型有料老人ホーム「ななみの家」。

人工呼吸器を付けている難病患者をケアする全国でも珍しい施設で、その1日を女子大ゼミが密着取材した。ALS患者の飯島伸博さんは手も足も動かず、声も出せない。目の動きで文字盤を使って意思を伝える。施設を開設した看護師の冨士恵美子さんの願いは「満足死」。看護学生の実習も積極的に受け入れている。なんでも、なかよく、みんなで助け合って生活していく、「ななみの家」の挑戦は続く。

▼

-

南西諸島の空から

~ある特攻隊員の日記~

- 氏名

- 伊藤光雪

- 収録時間

- 41

- 中央大学FLPジャーナリズムプログラム松野良一ゼミ

- プロデューサー

- 杉村千依

- ディレクター

- 伊藤光雪

中央大学は、判明しているだけでも70名(陸軍20名、海軍50名)以上が特攻隊で戦死している。

そうした先輩たちの記憶を残すプロジェクト「特攻と中央大学―記憶を後世にー」に参加している私は、調査の過程で、特攻隊で亡くなったとある先輩の12冊の日記に出会った。その持ち主は、中央大学専門部を繰り上げ卒業した富澤健児少尉。1945年4月6日、鹿児島県南さつま市の万世飛行場から、第62振武隊の一員として、特攻作戦に参加した。平和な時代を生きる同じ大学の後輩として、私は彼の人生に興味を持った。特攻命令をどのような思いで受け止め、どんな思いで沖縄攻撃に向かったのか。彼の日記を手がかりに、富澤さんの23年間の人生を追う。

▼

奨励賞

-

出稼ぎの時代から

- 氏名

- 大野 和興

- 収録時間

- 60

- 白鷹町出稼ぎの記録映画制作委員会

- プロデューサー

- 菊地 富夫

- ディレクター

- 大野 和興

高度経済成長期の1960年代。東北や九州などから多数の農民が首都圏などへと出稼ぎに行き、劣悪な労働環境のもと、

道路や鉄道などのインフラ建設に従事した。1966年、山形県白鷹町の二十歳の本木勝利は、前の年の出稼ぎで買ったカメラを携え、東急電鉄田園都市線の延伸工事に伴う川崎市北部の沿線住宅団地の建設工事へと出かけた。 半年の出稼ぎの間、本木青年は工事現場や飯場の写真を撮り、翌春帰郷してスライド作品『出稼ぎ』を制作した。この『出稼ぎ』を軸に、残された妻や子どもたちの様子とともに、半世紀にわたり国の政策に翻弄されてきた農民の、その時々のありようとむらの変容を、20人余りの証言映像で描く。

▼

-

私たちの答え

~中国人留学生の学歴と社会~

- 氏名

- 鄭智之・中野晴翔

- 収録時間

- 27

- 関西大学社会学部齊藤ゼミ

- プロデューサー

- 齊藤潤一

- ディレクター

- 鄭智之・中野晴翔

私、鄭智之は高2のとき、不登校になった。朝6時から夜9時まで勉強し続ける生活から逃げるために、引きこもり

が始まった。大学に行かなければ、人生はずっと暗いままだと信じていた私は、日本に留学して、関西大学に入学した。あれから8年、いまでも、なぜ大学に行く必要があるのか答えを出せずにいる。

陳嘯涵は神戸大学の大学院生。6年前は職業高校の学生だった。職業高校には高校入試に失敗した人が多く在籍しているが、職業高校から中国の名門大学に入るのは難しい。しかし陳は「大学に入って人生を変えたい」と卒業後、日本に渡り、関西大学に入学。その後、神戸大学大学院に合格した。陳は中国の学歴社会にどんな思いを持つのか。

▼

-

ぬいぐるみと生きる

- 氏名

- 森萌乃香

- 収録時間

- 00

- 東京大学情報学環

- プロデューサー

- 日笠昭彦

- ディレクター

- 森萌乃香

私たちはぬいぐるみと生きる老若男女の大人たちに出会ってきた。

兄とぬいぐるみを操り会話をしてきた女性、ジェンダーによる偏見を恐れずぬいぐるみと暮らす大学生の男性、カメラの緩衝材だったぬいぐるみがいつしか自分の分身となった新聞カメラマン。皆それぞれの出会い方でぬいぐるみと関係を築き、ぬいぐるみに支えられている。「ぬい撮り」はSNSで270万件を超える投稿があり一種の社会現象となっている。また都内のぬいぐるみ専門病院では一か月に約100体のぬいぐるみが入院し、日々丁寧な治療が彼ら彼女らに施される。取材を通し見えてきたのは、ぬいぐるみとの関わり方が持ち主の世界との向き合い方と結びついているということだった。

▼

-

海渡り

- 氏名

- 仲信達也

- 収録時間

- 16

- プロデューサー

- 仲信達也

- ディレクター

- 日高真実

昔から執り行われてきた「弁天様のお祭り」も、高齢化等により継承が難しくなっていました。

2018年、地域資源を再評価し、町の活性化につなげるアートプロジェクトがアーティストの五十嵐靖晃により始まりました。3年に及ぶリサーチにより生み出された《海渡り》は、地域に伝わる信仰を住民と共にアートの力によって再構築し、後世に受け継ぐ事を目指す新しいアート作品です。

▼

-

その声に耳を傾けて

- 氏名

- 楠本夏花、湯沢澪央

- 収録時間

- 18

- 上智大学水島ゼミ D班

- プロデューサー

- 椋木 りあん

- ディレクター

- 楠本夏花、湯沢澪央

都内でも有名な観光地として知られる、神宮外苑いちょう並木。今、企業による再開発によって神宮外苑の景色が

大きく変わろうとしている。

すでに進められているこの計画に対して声を上げている1人が、楠本 夏花だ。普通の大学生となんら変わらない彼女は、時に悩み、目的を 見失いながらも、あらゆる「声」に耳を傾けて、活動を続けていく。

▼

「ななみの家」の挑戦

~満足死のための看護~

- 氏名

- 江坂仁美

- 収録時間

- 27

- 椙山女学園大学 栃窪ゼミ

- プロデューサー

- 栃窪優二

- ディレクター

- 江坂仁美

名古屋市にある住宅型有料老人ホーム「ななみの家」。 人工呼吸器を付けている難病患者をケアする全国でも珍しい施設で、その1日を女子大ゼミが密着取材した。ALS患者の飯島伸博さんは手も足も動かず、声も出せない。目の動きで文字盤を使って意思を伝える。施設を開設した看護師の冨士恵美子さんの願いは「満足死」。看護学生の実習も積極的に受け入れている。なんでも、なかよく、みんなで助け合って生活していく、「ななみの家」の挑戦は続く。 ▼

南西諸島の空から

~ある特攻隊員の日記~

- 氏名

- 伊藤光雪

- 収録時間

- 41

- 中央大学FLPジャーナリズムプログラム松野良一ゼミ

- プロデューサー

- 杉村千依

- ディレクター

- 伊藤光雪

中央大学は、判明しているだけでも70名(陸軍20名、海軍50名)以上が特攻隊で戦死している。 そうした先輩たちの記憶を残すプロジェクト「特攻と中央大学―記憶を後世にー」に参加している私は、調査の過程で、特攻隊で亡くなったとある先輩の12冊の日記に出会った。その持ち主は、中央大学専門部を繰り上げ卒業した富澤健児少尉。1945年4月6日、鹿児島県南さつま市の万世飛行場から、第62振武隊の一員として、特攻作戦に参加した。平和な時代を生きる同じ大学の後輩として、私は彼の人生に興味を持った。特攻命令をどのような思いで受け止め、どんな思いで沖縄攻撃に向かったのか。彼の日記を手がかりに、富澤さんの23年間の人生を追う。 ▼

出稼ぎの時代から

- 氏名

- 大野 和興

- 収録時間

- 60

- 白鷹町出稼ぎの記録映画制作委員会

- プロデューサー

- 菊地 富夫

- ディレクター

- 大野 和興

高度経済成長期の1960年代。東北や九州などから多数の農民が首都圏などへと出稼ぎに行き、劣悪な労働環境のもと、 道路や鉄道などのインフラ建設に従事した。1966年、山形県白鷹町の二十歳の本木勝利は、前の年の出稼ぎで買ったカメラを携え、東急電鉄田園都市線の延伸工事に伴う川崎市北部の沿線住宅団地の建設工事へと出かけた。 半年の出稼ぎの間、本木青年は工事現場や飯場の写真を撮り、翌春帰郷してスライド作品『出稼ぎ』を制作した。この『出稼ぎ』を軸に、残された妻や子どもたちの様子とともに、半世紀にわたり国の政策に翻弄されてきた農民の、その時々のありようとむらの変容を、20人余りの証言映像で描く。 ▼

私たちの答え

~中国人留学生の学歴と社会~

- 氏名

- 鄭智之・中野晴翔

- 収録時間

- 27

- 関西大学社会学部齊藤ゼミ

- プロデューサー

- 齊藤潤一

- ディレクター

- 鄭智之・中野晴翔

私、鄭智之は高2のとき、不登校になった。朝6時から夜9時まで勉強し続ける生活から逃げるために、引きこもり

が始まった。大学に行かなければ、人生はずっと暗いままだと信じていた私は、日本に留学して、関西大学に入学した。あれから8年、いまでも、なぜ大学に行く必要があるのか答えを出せずにいる。

陳嘯涵は神戸大学の大学院生。6年前は職業高校の学生だった。職業高校には高校入試に失敗した人が多く在籍しているが、職業高校から中国の名門大学に入るのは難しい。しかし陳は「大学に入って人生を変えたい」と卒業後、日本に渡り、関西大学に入学。その後、神戸大学大学院に合格した。陳は中国の学歴社会にどんな思いを持つのか。

▼

ぬいぐるみと生きる

- 氏名

- 森萌乃香

- 収録時間

- 00

- 東京大学情報学環

- プロデューサー

- 日笠昭彦

- ディレクター

- 森萌乃香

私たちはぬいぐるみと生きる老若男女の大人たちに出会ってきた。 兄とぬいぐるみを操り会話をしてきた女性、ジェンダーによる偏見を恐れずぬいぐるみと暮らす大学生の男性、カメラの緩衝材だったぬいぐるみがいつしか自分の分身となった新聞カメラマン。皆それぞれの出会い方でぬいぐるみと関係を築き、ぬいぐるみに支えられている。「ぬい撮り」はSNSで270万件を超える投稿があり一種の社会現象となっている。また都内のぬいぐるみ専門病院では一か月に約100体のぬいぐるみが入院し、日々丁寧な治療が彼ら彼女らに施される。取材を通し見えてきたのは、ぬいぐるみとの関わり方が持ち主の世界との向き合い方と結びついているということだった。 ▼

海渡り

- 氏名

- 仲信達也

- 収録時間

- 16

- プロデューサー

- 仲信達也

- ディレクター

- 日高真実

昔から執り行われてきた「弁天様のお祭り」も、高齢化等により継承が難しくなっていました。 2018年、地域資源を再評価し、町の活性化につなげるアートプロジェクトがアーティストの五十嵐靖晃により始まりました。3年に及ぶリサーチにより生み出された《海渡り》は、地域に伝わる信仰を住民と共にアートの力によって再構築し、後世に受け継ぐ事を目指す新しいアート作品です。 ▼

その声に耳を傾けて

- 氏名

- 楠本夏花、湯沢澪央

- 収録時間

- 18

- 上智大学水島ゼミ D班

- プロデューサー

- 椋木 りあん

- ディレクター

- 楠本夏花、湯沢澪央

都内でも有名な観光地として知られる、神宮外苑いちょう並木。今、企業による再開発によって神宮外苑の景色が

大きく変わろうとしている。

すでに進められているこの計画に対して声を上げている1人が、楠本 夏花だ。普通の大学生となんら変わらない彼女は、時に悩み、目的を 見失いながらも、あらゆる「声」に耳を傾けて、活動を続けていく。

▼

高校生(中学生)部門

奨励賞

-

今を生きる

- 氏名

- 鵜飼詩奈

- 収録時間

- 8

- 椙山女学園高校放送部

- プロデューサー

- 鵜飼詩奈

- ディレクター

- 鵜飼詩奈

私達の学校の卒業生の仙田佳奈さんは、高校3年生のときにガンを発症して以来、病気との闘いを続けてきました。 数週間先の命があるのかさえわからない中でも、仙田さんは海外への一人旅、フルマラソンへの挑戦など、「今」できることを大切に生きてきました。そんな仙田さんを支えたのは、「過去も未来も幻。今を大切に。」という母親の言葉でした。数年前に行った新しい治療法で奇跡的な回復をはたした仙田さんですが、長期にわたる抗がん剤治療の後遺症で、左目は失明、右耳の聴力を失い、骨も壊死しました。それでも、できないことではなく、できることに目を向けて、しなやかに「今を生きる」仙田さんの姿を追いました。 ▼

-

排除と分断の校則

- 氏名

- 大川 美澄

- 収録時間

- 9

- 加古川市立陵南中学校 放送部

- プロデューサー

- 横山 唯月

- ディレクター

- 大川 美澄

陵南中学校では大規模な校則改革が行われ、生徒の人権や自分らしさを守ろうという意識が根付いてきています。 そんな中、2023年3月、兵庫県内の県立高校で「コーンロウ」という髪型をしてきた生徒が卒業式から排除されるという事件が起こりました。その「事件」をきっかけにこの番組の制作を始めました。陵南中学校放送部ではこれまでも校則についてのドキュメンタリーを制作してきましたが、今作では今までの校則改革で見落とされがちだった「外国人児童生徒と校則問題」という視点について考えます。 ▼

-

Are You Ready?

- 氏名

- 八尋 瀬成

- 収録時間

- 8

- 錦城高等学校

- プロデューサー

- 八尋 瀬成

- ディレクター

- 八尋 瀬成

今年度の入試より、東京都立高校の入学試験に英語のスピーキングテストが導入された。ESAT-Jと呼ばれるこの試験 には、採点上の問題、実施上の問題をはじめ、数多くの問題点が指摘されている。錦城高等学校映画研究部の部員が、初めてこの制度を利用して高校受験を経験することになった新入生をインタビューし、実際にその現場で何が起きていたのかを明らかにすべく、高校生の生の声を記録した。また、制度の問題を指摘する保護者の会や大学教授にもインタビューを行い、その問題点を明らかにしていく。 ▼